Bon Suwung: Tentang Sederet Dongeng yang Mengalir*

Bon Suwung: Tentang Sederet Dongeng yang Mengalir*

Di dunia penulisan cerpen, Gunawan Maryanto sesungguhnya bukanlah nama baru -meski tidak juga termasuk dalam kelompok “karatan”. Ia sudah mulai (aktif) menulis cerpen sejak awal tahun 1990-an. Namun memang, dibandingkan penulis lain yang seangkatan dengannya, semisal Joni Ariadinata atau Kurnia Effendi, nama Gunawan Maryanto (selanjutnya kita sebut ‘GM’ saja) agak kurang memiliki gaung. Mengapa?

Setidaknya ada dua alasan. Pertama, boleh jadi karena Chindil -demikian ia dipanggil akrab teman-teman seniman di Jogja- selama ini lebih banyak berkutat di bidang teater. Kesibukan sebagai teaterawan, terutama setelah ia terlibat langsung dalam “menghidupi” Teater Garasi (sebagai penulis dan sutradara), cukup lama membuat waktu GM tersita. Belakangan ia malah ikut mengurusi BlockNote Institute, sebuah kelompok studi seni yang antara lain digawangi Ugoran Prasad dan istrinya sendiri, Dina Oktaviani.

Penyebab kedua barangkali lebih telak. GM kurang dikenal luas sebagai cerpenis karena “aliran tulisan” yang “dianutnya”. Dengan sebagian besar karya mengangkat tema yang berangkat dari dongeng, mitos-mitos dan tradisi lama, cerpen-cerpen GM memang kurang banyak (untuk tidak menyebutnya minim) mendapatkan publikasi melalui media massa , terutama surat kabar. Dengan kata lain, tidak semua penerbitan surat kabar bersedia memuat karyanya atas dasar pertimbangan visi dan orientasi pasar dari media-media tersebut. Untuk menyebutkan beberapa di antara jumlah yang tak banyak itu, cerpen-cerpen GM tercatat pernah dimuat di Koran Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos (Surabaya), Kedaulatan Rakyat (Jogja), dan Suara Merdeka (Semarang). Di samping media massa komersil, sejumlah karya cerpennya juga dimuat di jurnal-jurnal sastra, seperti Jurnal Prosa, Jurnal Kebudayaan Kolong, dan BlockNot.

GM mengedepankan kisah-kisah dalam ruang lingkup tradisi Jawa kuno, yang seringkali bahkan hanya dikenal sebagai tutur lisan. Juga cerita-cerita jagat pewayangan, namun tetap bukan yang populis semacam Anoman Obong atawa Pandawa Seda.

Kecendrungan ini di satu sisi memang membuat karya GM menjadi eksklusif. Ia juga patut beroleh puji karena dengan keberadaan karya-karya cerpen itu, paling tidak terdapat jejak baru bagi tradisi lama yang hampir atau bahkan sebelumnya sudah terlupakan. Tapi di sisi lain, entah disadari atau tidak oleh GM, hal ini justru membuat karya-karyanya jadi dirasakan asing.

Barangkali masyarakat Jawa di Jogja memahami Murwakala dan Ruwatan dalam Serat Centhini versi Kyai Demang Reditanaya dan Raden Mas Citrakusuma yang menjadi dasar cerpen “Jangan Bilang-Bilang Kala” (halaman 3-17), tapi bagaimana dengan masyarat di ujung Timur Sumatera atau Papua? Mereka pasti akan garuk-garuk kepala saja. Terlebih cerpen itu dituliskan dengan gaya bertutur yang sama sekali tidak dapat dikatakan sederhana.

GM memang mengangkat tradisi lokal, namun tradisi itu lebih mengacu pada eksklusifitas. Penulis seperti Martin Alaida, Wilson Nadeak, Hamsad Rangkuti, Harris Efendi Thahar, Adek Alwi, Darman Moenir, Cecep Syamsul Hari, Korrie Layun Rampan atau Gerson Poyk, juga kerap mengangkat tradisi lokal. Martin, di samping kisah-kisah seputar Gestapu, sering mengangkat budaya Batak. Demikian pula Wilson dan Hamsad. Cerpen-cerpen Harris, Adek Alwi dan Darman Moenir kental dengan budaya Minangkabau. Cecep dengan budaya Sunda, Korrie dengan budaya Kalimantan, sedangkan cerpen-cerpen Gerson Poyk banyak mengangkat kisah yang terjadi di kampung halamannya, Sumba (NTT). Tapi meski dibuat dengan tema yang berangkat dari adat kebiasaan di daerah asal masing-masing, cerpen-cerpen tersebut dapat dipahami oleh masyarakat lain di seluruh Indonesia karena sifatnya yang lebih universal.

Mari kita coba ambil perbandingan. “Di Sumatera, kami menyebut makanan itu pulut santan durian. Ibuku sangat suka membuat makanan semacam itu.. Terkadang dia bikin cara yang lain, dipanaskannya santan sampai mendidih, di masukkan durian bersama bumbu-bumbu. Lalu beras ketan ditanak, yang kami sebut pulut“. Kalimat ini terdapat dalam cerpen “Santan Durian” (Hamsad Rangkuti, “Dua Tengkorak Kepala“, Cerpen Pilihan Kompas 2000, halaman 23). Kebiasaan makan Santan Durian yang dicampur ketan sebagai hidangan berbuka puasa ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat di Tanah Deli. Daerah-daerah lain juga sudah mengadaptasinya dengan variasi tertentu.

Tapi coba simak kalimat ini: “Maafkanlah. Ketahuilah jika tahun Alip bernilai 1, He 5, Jimawal 3, Je 7, Dal 4, Ebe 2, Wan 6 dan Jimakir yang 3″. GM, dalam cerpen `Serat Padi’ (hal.21-32), mengatakan bahwa ini adalah matematika, adalah hitung-hitungan yang harus diketahui para petani jika ingin sukses menanam padi. Angka-angka di atas kemudian dikombinasikan dengan angka-angka lain (dengan disilangkan hingga digit paling rendah), yakni: “Bulan Muharam adalah 4, Sapar 2, Rabiulawal 3, Rabiulakir 5, Jumadilawal 1, Rajeb 2, Saban 4, Ramelan 5, /sawal 1, Dite 7 lalu Salapuka sama dengan 3. Jika haria Ahad ialah 5, Senin 4, Selasa 3, Rabo 7, Kemis 8, Jumat 6 sedang Sabtu merupakan 9. Jika Pon menjadi 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5 serta Pahing 9.”

Metode ajaib yang termaktub dalam Serat Cariyos Dewi Sri, merupakan salah satu dari 22 struktur penceritaan Dewi Sri yang naskah aslinya kini di simpan di Museum Sonobudoyo Jogjakarta, tentunya hampir bisa dipastikan sangat asing bagi para petani di daerah lain seperti Tapanuli, misalnya.

Dongeng Indah

Namun jika hal eksklusifitas ini dikesampingkan, dengan hanya berfokus pada alur penceritaan, maka saat membaca cerpen-cerpen GM, dengan segera akan terasa sebuah sensasi unik. Seperti keasyikan menikmati dongeng. Keindahan yang dimunculkan melalui gaya bahasa bertutur membuat tiap bagian cerpen-cerpen GM, terutama dalam kumpulan “Bon Suwung” ini, ibarat deretan-deretan lukisan yang sangat eye catching. Warna-warna meriah berpadu dengan warna lembut. Garis tegas menyatu dengan garis samar. Uniknya, seperti halnya saat kita menikmati lukisan (di galeri dalam sebuah pameran), keindahan yang muncul itu lebih menyerupai keindahan sekilas -keindahan yang muncul sekejab lantas hilang, namun sebenarnya sudah mengendap dalam ingatan.

Dongeng-dongeng dalam Bon Suwung ini (seperti halnya dalam “Galigi“, kumpulan cerpennya terdahulu), mengalir lamban namun pasti. Nyaris tanpa sendatan. Membaca cerpen dalam kumpulan ini, kita tidak diganggu dengan hal-hal lain semisal pemikiran filosofis atau politis yang (biasanya) coba disempilkan penulisnya sebagai ambisi pribadi. Bahkan cerpen seperti “Bon Suwung“, yang potensial untuk diposisikan sebagai medan kritik (Bon Suwung adalah nama lokalisasi kelas pinggiran), ternyata justru diperlakukan dengan cara yang lebih sarat keindahan.

Begitulah, seperti halnya dongeng, membaca cerpen GM kita diberi kemewahan untuk semata-mata menikmati cerita, menikmati keindahan, menikmati rentetan puisi-puisi panjang tanpa embel-embel ambisi apapun di luar itu. Bahwa kenyataannya tetap saja banyak (kritikus) yang menafsirkannya dengan mengait-ngaitkan pada unsur lain, itu hak mereka. Tapi yang jelas, dengan gaya penuturannya yang puitis, Bon Suwung dan 10 cerpen lain memang tidak menawarkan hal yang besar, tidak menawarkan wacana bagi perubahan yang sensasional. Satu-satunya ambisi yang mungkin ada, bahwa GM dalam setiap karyanya berusaha memberikan ruang pribadi pada para pembaca untuk beristirahat dalam nikmat, jeda sejenak dari segenap tetek bengek upacara kehidupan yang kian hari memang kian terasa memuakkan. GM tahu masyarakat muak berada dalam situasi tak mengenakkan. Dia tahu masyarakat bosan terus-menerus menderita kekalahan.

Dan karena itu, seperti yang dikemukakannya dalam cerpen “Cerita yang Tidak Berakhir di Dalam Sebuah Botol“, ia berupaya memberikan semacam harapan: “Cerita pendek ini seharusnya berakhir di dalam sebuah botol. Saya pun ingin mengakhirinya demikian sebagaimana diri saya sebelum-sebelumnya. Tapi ada bagian dari diri saya yang tak mau menderita kekalahan lagi.”

*Oleh: Agus Khaidir | Sumber: aguskhaidir.wordpress.com – 11/09/2014. Tulisan pernah dimuat Harian Analisa, April 2007.

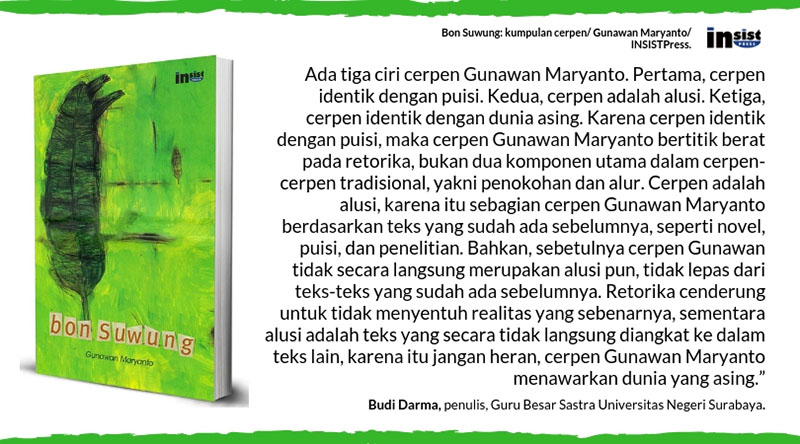

*Rehal buku: Bon Suwung: kumpulan cerpen/ Gunawan Maryanto/ INSISTPress, 2005.