Memaknai Hidup Orang Buangan*

Serpihan memoar dan sketsa seniman Lekra dari penjara ke penjara hingga diasingkan di Pulau Buru. Tidak menghujat dan membenci, namun mendorong bangkitnya keberanian bawah sadar untuk memahami penindasan dan penderitaan.

‘”Aku tidak suka menceritakan kisah-kisah pahit dan menyedihkan. Meskipun mengalami banyak derita, aku tak mau hanya terus menyesali, seolah di dunia ini hanya penderitaan belaka. Kisah-kisah pahit kadang punya keindahan tersendiri dan punya arti …”

Itulah pilihan sikap Gregorius Soeharjoso Goenito, satu dari ribuan tahanan politik (tapol) yang diasingkan di Pulau Buru pada 1969-1979.

Pengasingan tapol di Buru merupakan salah satu periode hitam dalam sejarah Indonesia. Ada sejumlah catatan yang menandai noktah kelam itu. Setelah cerita tentang Buru dari Pramoedya Ananta Toer, Hersri Setiawan, dan A. Gumelar Demokrasno, catatan Greg ini menjadi berbeda karena memberikan warna lain tentang kisah-kisah yang dialami para tapol.

Hanya orang yang bisa mengalir seperti air yang mampu bertahan hidup dalam pengasingan di Buru. Dan kenyataannya, tidak semua orang bisa seperti air. Beratnya penderitaan telah memupus harapan hidup para tapol. Namun, tidak sedikit pula sosok yang mampu bertahan meski hak politik dan hak hidupnya sebagai individu dicampakkan oleh kekuasaan negara.

Dari tulisan-tulisan Greg, tergambar bahwa ketegaran saja tidak cukup. Kepasrahan juga tak akan mampu menghadapi tekanan psikis dan kejiawaan yang begitu berat. Perspektif dan kerangka pikir seseorang dalam memandang penderitaan memiliki andil besar saat orang-orang itu sengaja diprimitifkan di abad modern. ‘Memberi nilai dan makna atas penderitaan sehingga ada keindahan tersendiri dan menjadi berarti’, itulah yang dipakai Greg untuk bertahan.

Bagi ribuan tapol, Buru merupakan titik penghabisan. Penguasa Orde Baru berupaya memusnahkan ideologi dan pemikiran yang terpendam dalam diri para tapol dengan cara-cara paling klasik, yakni gertakan, siksaan, todongan senjata, jeruji besi, pengasingan, dan isolasi. Keterasingan paling ironis adalah kebijakan menghilangkan suara seperti menonton film bisu saat para tapol menyaksikan program “Dunia Dalam Berita” pukul 09.00 malam di TVRI. Baru setelah warta berita selesai, suara dibuka kembali.

Kebisuan paling mengerikan adalah tidak adanya akses untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga. Para tapol dipaksa menghentikan kerinduan. Alhasil, penghuni instalasi rehabilitasi yang tinggal di barak-barak menanti tanpa pengharapan yang berujung. Membunuh waktu dengan bertani, berladang, dan berternak adalah rutinitas kelam sehari-hari yang menghantarkan mereka dalam kegembiraan tersendiri.

Tanpa disadari, mereka akhirnya bisa merasakan kerja gotong-royong dari bercocok tanam dan berternak. Sehidup semati dalam suka dan duka, sakit dan sehat menjadikan mereka seperti sebuah keluarga, yang di antara mereka menjadi saudara. Obrolan dan ledekan di antara mereka yang senasib tidak jarang memunculkan jawaban spontan yang konyol, namun justru menghibur.

Seperti jawaban Greg ketika rekannya, Simanjuntak, bertanya, ”Mana yang namanya kebebasan?” Ia menjawab dengan spontan, ”Oi kawan, tahukah sekarang bahwa di sini kebebasan ada di mana-mana dan tiada orang yang bisa menghalangi dan membatasi terkecuali hati sendiri.”

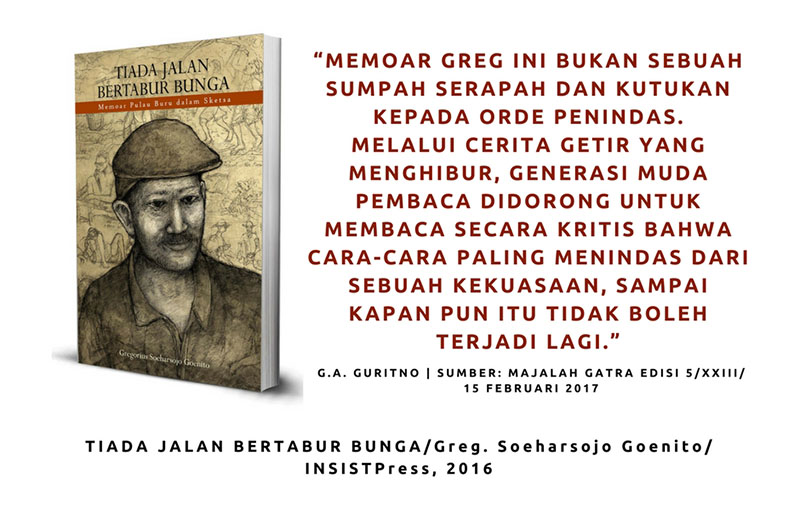

Selain mengisahkan memoar kegetiran hidup, Greg juga menaburi tulisannya dengan puluhan tonil dan guratan sketsa. Ketika foto-foto tidak dapat berbicara, di tangan Greg, tonil dan sketa itu mampu menggantikannya. Sketsa-sketsa hitam-putih tersebut menjadi pengantar yang kuat untuk berimajinasi, mengilustrasikan kondisi lingkungan para tapol merenggang nasib.

Memoar Greg ini bukan sebuah sumpah serapah dan kutukan kepada orde penindas. Melalui cerita getir yang mengibur, generasi muda pembaca didorong untuk membaca secara kritis bahwa cara-cara paling menindas dari sebuah kekuasaan, sampai kapan pun itu tidak boleh terjadi lagi.

Buku ini hadir tepat waktu, ketika banyak tapol Buru berada di senja usia. Jerih payah para aktivis Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur patut diapresiasi. Ketulusan hati dan energi panjang IKOHI dalam pengumpulan bahan, menyunting tulisan, sampai melakukan kurasi sketsa selama sewindu lebih, merupakan sebuah komitmen perjuangan generasi muda terhadap pelanggaran HAM masa lalu.

*G.A. Guritno | Sumber: GATRA Edisi 15/XXIII/15 Februari 2017.

*Rehal buku: Tiada Jalan Bertabur Bunga: Memoar Pulau Buru dalam Sketsa/ Gregorius Soeharsojo Goenito/ INSISTPress, 2016.