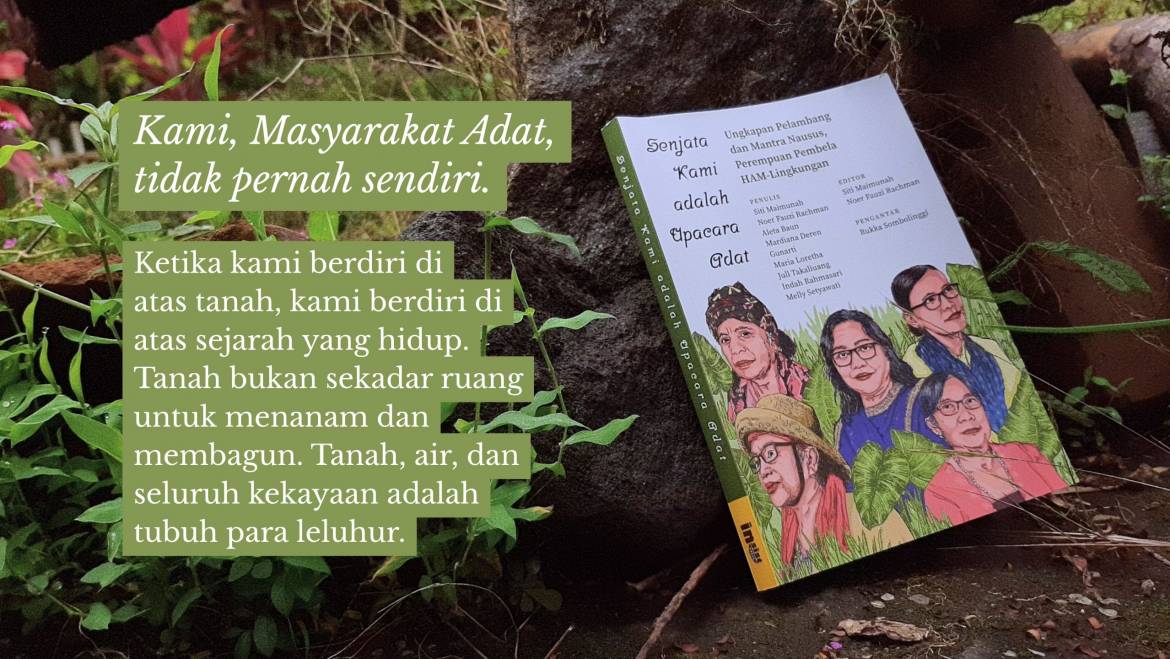

Pengantar buku Senjata Kami adalah Upacara Adat

Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Kami, Masyarakat Adat, tidak pernah sendiri.

Ketika kami berdiri di atas tanah, kami berdiri di atas sejarah yang hidup. Tanah bukan sekadar ruang untuk menanam dan membangun. Tanah, air, dan seluruh kekayaan adalah tubuh para leluhur. Tempat cinta, tanggung jawab, dan mandat diwariskan lintas generasi. Wilayah Adat bukan milik, bukan aset, bukan komoditas. Ia adalah ruang hidup sakral yang menyimpan relasi, kosmologi, dan arah hidup. Kami menjaganya bukan karena nilai ekonomi, melainkan karena ia adalah denyut kehidupan bersama: titipan leluhur dan hak generasi muda dan mereka yang akan lahir di masa depan.

Inilah nyanyian dari para perempuan penjaga pengetahuan, tradisi, dan praktik yang hidup. Para nausus—yang pengetahuan dan perannya telah lama dipinggirkan. Tapi justru dari pinggiran itu, mereka menjaga bumi, menjaga dunia. Para nausus tidak hanya memanggul kayu bakar dan air. Mereka memikul sejarah, menyusun strategi hidup, dan berdiri di garis depan untuk mempertahankan dunia yang hendak dilenyapkan oleh pembangunan yang serakah. Ritual bukanlah peninggalan masa lampau. Ia bukan dekorasi budaya untuk pariwisata. Ia adalah praktik politik, adalah strategi. Ia adalah cara menyusun kekuatan, mengingat asal-usul, dan menyambung jaringan yang tidak bisa diukur dengan parameter birokrasi atau hukum negara. Ritual tidak bisa diringkus dalam format laporan atau logika pembangunan. Tapi justru karena itulah, ia bertahan. Ia menolak dilogikakan, tapi tidak bisa dibantah. Karena di dalamnya, ada kesepakatan yang lebih tua dari negara: kesepakatan dengan alam, dengan leluhur, dengan sesama.

Waktu terus bergerak, banyak hal berubah. Modernisme dan agama-agama datang membawa misi “pemurnian” dan memutus hubungan kita yang hidup dengan dunia para leluhur. Sekolah dan sistem hukum baru memaksa kita melupakan bahasa ibu, nama-nama leluhur, hukum adat, dan sejarah. Cara hidup, pengetahuan dan ritual Masyarakat Adat didegradasi sebagai mitos, sebagai yang mistik, dan cara hidupnya dianggap usang. Dilabeli “tertinggal”, agar orang merasa berhak mengejar kemajuan dan menyingkirkan Masyarakat Adat.

Cara hidup, pengetahuan dan ritual Masyarakat Adat didegradasi sebagai mitos, sebagai yang mistik, dan cara hidupnya dianggap usang.

Inilah bentuk paling terang dari perampasan: kita dipaksa untuk melepaskan cara kita hidup, relasi dunia, dan leluhur. Kita, yang tidak hanya dirampas tanahnya, tapi juga makna, bahasa, dan cara kita merawat kehidupan. Anak-anak kita diajari bahwa gambar cetak wilayah lebih sah daripada langkah kaki. Bahwa satelit lebih tahu dari langit yang kita baca tiap malam. Buku ini adalah upaya untuk meraih dan merebut ruang itu. Untuk mengatakan: kami tidak diam. Kami tidak punah. Kami tidak tinggal dalam romantisme masa lalu. Perempuan-perempuan adat dalam buku ini menunjukkan bahwa menyanyikan doa bukanlah bentuk kepasrahan, tapi deklarasi perlawanan. Menyajikan sesaji bukan penghambaan, tapi pengakuan akan hubungan dengan leluhur yang tak bisa dibatalkan oleh undang-undang (UU) atau surat keputusan (SK). Mereka menghidupkan dan memperkuat saluran komunikasi yang selama ini hendak dibisukan: saluran antara tubuh, tanah, dan ingatan.

Di Toraja, kami percaya: setelah meninggal, kami harus diseberangkan ke Puya melalui ritual. Ini bukan sekadar tradisi. Ini adalah tanggung jawab yang hidup kepada yang telah pergi. Jika ritual itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka leluhur akan tetap bersama kita—bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, tapi sebagai penjaga kehidupan hari ini. Maka anak-anak yang lahir setelah itu harus diperkenalkan pada leluhur melalui ritual. Dikenalkan pada para penjaga. Itulah makna sejati ritual: mengingat, menghormati, menghubungkan generasi. Leluhur bukanlah setan atau iblis karena setiap denyut nadi dan DNA kita asalnya dari mereka. Kita bukan turunan setan! Kekuatan para nausus dalam buku ini tidak lahir dari ruang hampa. Mereka datang dari komunitas yang solid, dari jaringan relasi yang menopang, dan dari keyakinan yang berakar. Sebagian dibentuk oleh keluarga yang menghormati pengetahuan perempuan. Sebagian tumbuh dalam kelompok keagamaan atau komunitas kecil yang memberi ruang awal untuk melangkah. Namun keberanian mereka bukanlah hasil pemberian atau sekadar privilese. Itu lahir dari kemampuan mereka menembus batas—batas yang, sadar atau tidak, diletakkan untuk membatasi perempuan.

Batas itu hadir dalam beragam bentuk—doktrin yang memutus komunikasi dengan leluhur, kurikulum sekolah yang menjauhkan anak-anak kita dari sejarah kampung, bahkan budaya diam yang memaksa perempuan menunduk meski tahu kebenaran. Tapi perempuan-perempuan ini melampaui itu semua. Mereka bukan hanya bertahan di kampung sendiri. Mereka melintasi kampung-kampung lain, menghidupkan kembali ritual, menanam ulang benih pengetahuan, dan memanggil roh pendahulu ke tengah pusaran perjuangan.

Itulah makna sejati ritual: mengingat, menghormati, menghubungkan generasi.

Mereka melawan bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Mereka mensuplai konsumsi ketika musayawarah, mengobarkan semangat perjuangan, dan menentukan strategi. Ketika laki-laki dikejar, diculik, dipenjara—mereka mengambil alih. Mereka menjaga anak-anak, orang tua, ladang, kampung, dan semangat. Mereka bukan hanya penjaga belakang. Mereka adalah garis depan. Di Seko, di Kendeng, di Mollo—merekalah “perempuan terakhir yang bertahan” (last woman standing). Mereka yang, saat yang lainnya ditaklukkan, tetap berdiri. Tidak menyerah.

Selama perempuan-perempuan ini masih berdiri, selama mereka percaya bahwa benih harus diwariskan, bahwa ritual harus dijalankan—maka Masyarakat Adat akan memenangkan perjuangan.

Pada akhirnya, buku Senjata Kami adalah Upacara Adat merupakan bagian dari kerja besar untuk merajut kembali saluran yang terputus. Menata ulang gelombang agar leluhur dan yang hidup bisa saling mendengar. Perempuan-perempuan dalam buku ini menunjukkan bahwa ritual bukan sekadar peninggalan. Ia adalah strategi masa depan. Ia adalah cara untuk bertahan di tengah dunia yang ingin mencerabut kita hinga ke akar.

Selama ritual masih dihidupkan,

Selama kita masih mengakui keberadaan mereka,

Selama kita masih menghormati leluhur,

Selama kita percaya bahwa tanah ini bukan milik perseorang,

Kita tidak pernah kalah.

Dan kita tidak akan pernah sendiri.